【中國幕墻網(wǎng)01月15日消息 記者kiko】2008年,源自美國次級抵押貸款市場的金融動蕩迅速演變?yōu)椴叭虻慕鹑谖C,各國經(jīng)濟均遭受到不同程度影響。關(guān)于此次金融危機的原因,2008年底的二十國集團領(lǐng)導(dǎo)人峰會所發(fā)布的《華盛頓宣言》已有明確結(jié)論,世界各國就這一點已經(jīng)達成共識。但是,就在世界各國聯(lián)起手來共克時艱之時,我們卻聽到了一種非建設(shè)性的聲音。西方某些學(xué)者和政客在媒體上拋出言論,指責(zé)中國和其他國家的高儲蓄助長了美國的過度消費和資產(chǎn)價格泡沫的形成,并聲稱以中國為首的亞洲國家的高順差才是本次金融危機爆發(fā)的根源。這種觀點是極其荒謬和不負(fù)責(zé)任的,必須予以澄清,否則將不利于加強國際合作、反對貿(mào)易保護主義、共同應(yīng)對危機。

一、關(guān)于此次全球金融危機的原因

1.寬松的貨幣政策和赤字財政刺激了美國居民的過度消費和金融機構(gòu)高杠桿運營,造成了資產(chǎn)價格泡沫。

2000年,美國網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟泡沫

破裂。為刺激經(jīng)濟,美聯(lián)儲13次降低聯(lián)邦基金利率,直至2003年6月至2004年6月的歷史最低點1%,這使得企業(yè)、金融機構(gòu)和居民能夠以十分低廉的成本進行融資和借貸。房價的持續(xù)上漲使美國居民相信,購買房屋是無風(fēng)險的投資,對住房的需求大幅膨脹,進而促進了債務(wù)大量增加、金融機構(gòu)杠桿率提高,導(dǎo)致金融市場的資產(chǎn)泡沫迅速膨脹。過高的資產(chǎn)價格引發(fā)的“財富效應(yīng)”,又進一步刺激了美國的過度消費。

除了貨幣政策,美國所實施的赤字財政政策和大規(guī)模減稅計劃,在刺激經(jīng)濟增長的同時,也為資產(chǎn)價格泡沫的膨脹留下了隱患。2001年之后,美國政府一方面進行大規(guī)模的減稅,推動居民消費增長;另一方面,發(fā)動了伊拉克、阿富汗兩場戰(zhàn)爭,政府開支不斷擴張。經(jīng)濟增長結(jié)構(gòu)進一步失衡,直至危機爆發(fā)。

2.以自由為核心的監(jiān)管理念、監(jiān)管制度的漏洞和監(jiān)管手段的不足使金融體系的風(fēng)險逐步積累,是導(dǎo)致此次危機的重要原因。

發(fā)達金融市場的決策者和監(jiān)管當(dāng)局沒能充分評估并消除金融市場不斷積聚的風(fēng)險,未能及時跟上金融創(chuàng)新的步伐而采取有效的監(jiān)管行動。長期以來,美國奉行自由市場經(jīng)濟,過于相信市場的自我約束和自我調(diào)整能力,主觀上造成了金融監(jiān)管的缺失和松懈。2005年5月,面對質(zhì)疑衍生品泛濫、要求美聯(lián)儲介入次貸監(jiān)管的輿論,時任美聯(lián)儲主席的格林斯潘認(rèn)為,金融市場自我監(jiān)管比政府監(jiān)管更為有效,堅決反對政府加強金融監(jiān)管。而2008年10月23日,格林斯潘在國會就金融危機作證時,不得不承認(rèn)當(dāng)初“假設(shè)那些自利的銀行等機構(gòu),有意愿也有能力保護其投資者、銀行的資產(chǎn)以及銀行的生存”而反對監(jiān)管金融衍生品的做法存在“部分錯誤”,承認(rèn)缺乏監(jiān)管的自由市場存在缺陷。

另外,美國金融監(jiān)管體系也存在漏洞,導(dǎo)致監(jiān)管的錯位和滯后。1999年11月4日《金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》通過以來,美國金融業(yè)進入了創(chuàng)新迭出的混業(yè)經(jīng)營階段,但金融監(jiān)管仍沿襲舊有的體制,沒能跟上金融創(chuàng)新的步伐。在金融危機爆發(fā)前,美國金融業(yè)的一些領(lǐng)域存在重復(fù)監(jiān)管,但另一些領(lǐng)域卻存在監(jiān)管

真空,監(jiān)管機構(gòu)很難實現(xiàn)有效協(xié)調(diào)。舉例來說,有多個部

門負(fù)責(zé)銀行業(yè)的監(jiān)管,但對沖基金、私募股權(quán)投資基金卻處于監(jiān)管真空區(qū)。

從監(jiān)管技能和監(jiān)管手段上來看,也存在很大的缺陷。金融創(chuàng)新導(dǎo)致風(fēng)險分布日益不透明,對風(fēng)險集中程度的識別、分類、評估日趨復(fù)雜,風(fēng)險測量越來越難。大量金融衍生品場外交易導(dǎo)致金融機構(gòu)表外業(yè)務(wù)不斷增加,金融機構(gòu)會計報表的

透明度和各項數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性大打折扣,尤其是衍生金融產(chǎn)品的市場真實價值和因此產(chǎn)生的損益情況。金融監(jiān)管當(dāng)局沒能及時對金融體系的風(fēng)險進行正確的判斷。

在次貸危機爆發(fā)逾半年之后,美國政府承認(rèn)了監(jiān)管上的漏洞,并努力彌補。2008年3月,美國財政部拿出了一份金融監(jiān)管改革藍圖,其核心是加強美聯(lián)儲在審慎性監(jiān)管中的主導(dǎo)地位。

3.金融機構(gòu)的治理結(jié)構(gòu)存在缺陷,漠視風(fēng)險控制,追求短期利益,缺乏制衡機制,為危機的爆發(fā)埋下了隱患。

主要發(fā)達金融市場的著名金融機構(gòu)在公司治理和風(fēng)險管理方面存在嚴(yán)重缺失。一些董事會成員由CEO沒有任何行業(yè)經(jīng)驗和專長的好朋友組成,不能對這些機構(gòu)的戰(zhàn)略定位和業(yè)務(wù)發(fā)展模式起到有效的指導(dǎo)作用,對管理層缺乏足夠的約束能力,對有效風(fēng)險管理和內(nèi)控制度的建設(shè)沒有起到積極作用。這些金融機構(gòu)的董事會放任管理層追求短期利潤最大化而疏于對風(fēng)險的適當(dāng)評估和有效管理,甚至欺詐性的資產(chǎn)承銷和經(jīng)營行為在追求市場份額、業(yè)務(wù)增長和短期獎金的驅(qū)使下得到縱容甚至鼓勵。金融機構(gòu)對利益相關(guān)者和社會的誠信責(zé)任更是無從談起。

這樣“紳士俱樂部”般的公司治理,無法阻止高管層在短期利益刺激下過度擴張有風(fēng)險的業(yè)務(wù)。實際上,在前幾年金融機構(gòu)普遍獲利豐厚的壓力下,不敢冒險的經(jīng)理人就要面臨被撤換的風(fēng)險。風(fēng)險的積累和爆發(fā)實際上來自于管理層或者主動、或者被動的經(jīng)營行為。

4.風(fēng)險與收益不均衡的創(chuàng)新產(chǎn)品催生了金融危機,監(jiān)管缺失的場外衍生產(chǎn)品加劇了市場動蕩。

發(fā)起—配售模式下的證券化產(chǎn)品以風(fēng)險承擔(dān)和收益的嚴(yán)重不對稱為特征,它催化了次貸業(yè)務(wù)的產(chǎn)生和迅猛發(fā)展,助推了寬松和欺詐性的貸款發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)起人通過證券化賺取了高收益,卻把基礎(chǔ)資產(chǎn)中所有的信用和市場風(fēng)險通過證券化轉(zhuǎn)移給了遍布全球的債券投資者。次貸資產(chǎn)的迅猛發(fā)展、次貸類產(chǎn)品價格的大幅膨脹和破滅及其在全球范圍內(nèi)的傳遞是本輪金融危機的最直接原因。

以信用違約掉期(CDS)為代表的場外衍生產(chǎn)品,發(fā)展迅猛、規(guī)模龐大。CDS市場投機氛圍嚴(yán)重,成為市場做空的重要手段。這個市場透明度低、交易對手風(fēng)險大、風(fēng)險不可預(yù)測且難以控制,因其屬于場外交易、不受監(jiān)管,監(jiān)管機構(gòu)對其束手無策。在本輪金融危機過程中,CDS市場加劇了市場的恐慌氣氛,對危機起到了推波助瀾的作用。

5.評級機構(gòu)問題重重,是引發(fā)和惡化全球金融危機的又一重要原因。

由發(fā)行人付費的評級機構(gòu)經(jīng)營模式使評級過程存在嚴(yán)重的利益沖突,評級機構(gòu)還為結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品發(fā)行人提供有償?shù)淖稍兎⻊?wù)(如結(jié)構(gòu)化設(shè)計服務(wù))進一步加劇了利益沖突。結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的評級模型存在根本缺陷,模型和假設(shè)參數(shù)(其基礎(chǔ)數(shù)據(jù)往往由發(fā)行機構(gòu)提供)未經(jīng)過完整的經(jīng)濟周期檢驗,對產(chǎn)品的評級過于樂觀。在本輪由次貸引發(fā)的危機中,評級機構(gòu)不負(fù)責(zé)任地給予很多產(chǎn)品較高的評級,并在短期內(nèi)降低其評級導(dǎo)致金融機構(gòu)大規(guī)模減記資產(chǎn),直接助推了資產(chǎn)價格的螺旋式上升和泡沫的積聚,并加速了資產(chǎn)泡沫的快速破滅。可以說是次貸危機的主要始作俑者之一。

從評級的使用者方面看,道德風(fēng)險問題長期存在。在全球范圍內(nèi),很多規(guī)定都要求投資管理決定和風(fēng)險管理做法要確保金融產(chǎn)品達到主要評級機構(gòu)給出的一定水平的評級。這樣做使得從業(yè)人員可以搭外部評級的順風(fēng)車,只要金融產(chǎn)品滿足了門檻評級標(biāo)準(zhǔn)就無需擔(dān)心其內(nèi)在風(fēng)險了。長期以來,發(fā)達金融市場習(xí)慣了這種做法,非常依賴于外部評級并為此感到自滿。與感到自滿一同滋生的還有投資經(jīng)理產(chǎn)生惰性和馬虎態(tài)度,不去質(zhì)疑投資組合中投資產(chǎn)品的內(nèi)在風(fēng)險。使用評級結(jié)果的機構(gòu)(基金經(jīng)理、金融機構(gòu)高管等)應(yīng)該最終對其客戶和股東負(fù)責(zé),應(yīng)對風(fēng)險做出獨立判斷,而不是光把風(fēng)險評估職能轉(zhuǎn)包給評級機構(gòu)。使用者對外部評級的過度依賴加重了信用評級的順周期性,進一步放大了市場動蕩程度。

此次美國次貸危機引發(fā)的全球金融危機是美國宏觀經(jīng)濟政策失誤和微觀層面多方面錯誤共同作用產(chǎn)生的結(jié)果,這些才是導(dǎo)致金融危機的根本原因。

二、關(guān)于“中國責(zé)任論”

此次金融危機是在全球失衡的背景下爆發(fā)的。從表面上看,金融危機似乎和全球貿(mào)易失衡存在著某種關(guān)聯(lián)。但如前文所述,美國的經(jīng)濟政策、金融監(jiān)管和金融市場的多重失誤,才是造成危機的根本原因。美國長期的低儲蓄和高逆差的根源在于其自身的經(jīng)濟政策和消費習(xí)慣。如果將全球經(jīng)濟失衡歸咎于順差國,顯然是推卸責(zé)任,也是立不住腳的。

1.低儲蓄、高逆差是美國長期以來的政策選擇和消費習(xí)慣造成的,中國的高儲蓄、高順差不是美國低儲蓄、高逆差的原因。

從時間上來看,中國高順差與美國低儲蓄的出現(xiàn)存在明顯的時期差異,說明兩者之間并無因果關(guān)系。實際上,美國高消費的習(xí)慣早在中國擁有巨額外匯儲備之前就如此了。在上世紀(jì)30年代“大蕭條”時期,美國個人儲蓄率就曾降到零以下,1933年甚至降至歷史最低點-1.5%。美國新一輪的個人儲蓄率下降從1984年就開始了,到1999年就已降至2%左右的水平,并維持了長達6年之久,2005—2007年均低于1%。美國的貿(mào)易赤字自上世紀(jì)80年代初一直持續(xù)到現(xiàn)在,已歷經(jīng)近30年,同期財政收支除1998—2000年,也就是克林頓執(zhí)政的最后幾年之外也均為赤字,這些都不是近些年特有的現(xiàn)象。

中國的外匯儲備是在2003年之后才開始大幅增加。顯然,認(rèn)為中國的高順差導(dǎo)致美國高消費的觀點是站不住腳的。另外,中國官方外匯儲備投資構(gòu)成了其國際投資頭寸的絕大部分。雖然中國外匯儲備當(dāng)前處于全球最高水平,但其國際投資頭寸總量遠比不上主要發(fā)達國家,凈頭寸量也不在國際最高水平。

導(dǎo)致美國高消費和巨額逆差的根本原因,還是在于美國自身的國內(nèi)政策。一方面,美國自IT泡沫破滅后,實施寬松的貨幣政策,通過大幅降息刺激經(jīng)濟增長。同時實施大規(guī)模減稅和赤字財政政策,這些都極大地刺激了個人消費增長和公共開支擴大,導(dǎo)致居民個人和政府儲蓄率不斷降低;另一方面,美國在大量進口消費品以滿足本國市場需求的同時,卻對出口設(shè)置各種障礙,阻止本國高新技術(shù)產(chǎn)品出口到發(fā)展中國家。兩方面的綜合作用導(dǎo)致美國儲蓄率持續(xù)下降和貿(mào)易逆差大幅上升。

2.要求亞洲新興經(jīng)濟體加強國際儲備和國內(nèi)儲蓄,既是吸取亞洲金融危機的教訓(xùn)提高危機應(yīng)對能力的措施,也是IMF在亞洲金融危機中給亞洲國家開出的“藥方”。

在亞洲金融危機的救助過程中,美國政府主導(dǎo)了IMF對亞洲國家的救助政策及救助條件設(shè)計。在IMF給亞洲國家開出的“藥方”中,很重要的一點就是要求亞洲國家實行緊縮的財政貨幣政策,提高利率、減少財政赤字,增加國際儲備。10年來,亞洲國家尤其是受亞洲金融危機沖擊的主要國家吸取教訓(xùn),增加了國際儲備和國內(nèi)儲蓄,提高了抵御金融危機的能力,現(xiàn)在卻又被西方國家的某些人看成是導(dǎo)致金融危機的根源。其論調(diào)明顯自相矛盾。

3.中國的貿(mào)易順差在很大程度上反映了國際分工和貿(mào)易格局的變化,是全球化背景下由發(fā)達國家所主導(dǎo)的全球產(chǎn)業(yè)分工深化的結(jié)果。

過去20年間,美國等發(fā)達國家完成了低附加值制造業(yè)向發(fā)展中國家的轉(zhuǎn)移,結(jié)果是發(fā)達國家對制造業(yè)產(chǎn)品的需求越來越依靠進口。新興市場國家的貿(mào)易順差是在這種新的分工條件下的必然結(jié)果。這種分工模式并非是中國能完全主動選擇的,中國的出口增長是全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的必然結(jié)果,具體有以下三種表現(xiàn)。一是從1999年開始,加工貿(mào)易順差均高于當(dāng)年貿(mào)易順差總額。2008年前三季度我國貿(mào)易順差為1800億美元,加工貿(mào)易順差則達到2100億美元。二是2002—2007年,外資企業(yè)的順差占總順差的比例從31%提高到51%。2008年前三季度,外資企業(yè)的順差占比進一步提高到61%。三是出口轉(zhuǎn)移明顯。不僅發(fā)達國家制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移,一些新興市場經(jīng)濟體的制造業(yè)也向中國轉(zhuǎn)移。近年來,中國在對美歐擁有較大貿(mào)易順差的同時,對東亞和一些石油輸出國的貿(mào)易逆差也在不斷擴大,中國有相當(dāng)一部分貿(mào)易順差是其他國家轉(zhuǎn)移過來的。

從進口來看,中國的低進口也不是自愿的,這與部分發(fā)達國家對中國實行高技術(shù)貿(mào)易壁壘有關(guān)。中國經(jīng)濟的較快增長帶來對高科技產(chǎn)品的旺盛需求。從比較優(yōu)勢的角度看,中國應(yīng)當(dāng)大量進口高端產(chǎn)品,但發(fā)達國家設(shè)置多重貿(mào)易壁壘,限制和禁止高科技技術(shù)裝備出口到中國,導(dǎo)致我國進口增速持續(xù)低于出口增速,加大了貿(mào)易順差。

4.自80年代以來,美國長期利率就一直保持下降趨勢,這是由美國政府刺激經(jīng)濟增長的宏觀經(jīng)濟政策造成的,與中國購買美國國債并無直接關(guān)系。

從時間上來看,中國外匯儲備大量增加與美國長期利率下降存在明顯的時期差異,說明兩者之間并無直接因果關(guān)系。美國長期利率從80年代以來就一直保持下降趨勢,90年代末之前的下降速度比2000年之后還要快。而中國購買美國國債是在2003年之后才開始大幅增長的。顯然,認(rèn)為中國購買美國國債導(dǎo)致美國長期利率下降的觀點是站不住腳的。如前文所述,中國國際投資總頭寸遠低于主要發(fā)達國家,凈頭寸量也不是最高,對美國長期利率的形成不可能產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。

導(dǎo)致美國長期利率下降的根本原因,還是在于美國自身的宏觀經(jīng)濟政策。長期以來,美國歷屆政府為刺激經(jīng)濟增長一直推行擴張性的財政赤字政策,大量發(fā)行國債。尤其是2000年之后,布什政府一直采用各種方式刺激美國經(jīng)濟增長,與此同時,為配合擴張性的財政赤字政策美聯(lián)儲也不斷降低利息,導(dǎo)致美國長期利率始終處于低水平。

綜上所述,美國的經(jīng)濟政策失誤和監(jiān)管失靈是此次金融危機的直接原因,美國巨額貿(mào)易逆差的根源在于其自身的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和宏觀經(jīng)濟政策。那些試圖把這場危機責(zé)任推卸給高儲蓄國家的言論是嚴(yán)重缺乏自我批評精神的集中體現(xiàn)。而自我批評正是反思危機根源,充分吸取教訓(xùn),改革國際金融體系,避免類似危機重復(fù)發(fā)生最急需的。

我們也認(rèn)識到,全球經(jīng)濟不平衡的糾正并非一日之功,需要主要貿(mào)易大國在相當(dāng)長時間內(nèi)的共同努力。當(dāng)今世界,大國行動對推動解決全球失衡實際上發(fā)揮著更為重要的作用。美國首先應(yīng)加快自身政策調(diào)整,減少財政赤字,提高國內(nèi)儲蓄率,加強金融監(jiān)管,減少對高新技術(shù)產(chǎn)品出口的限制;美元既然是儲備貨幣,美國政府的美元政策,就不能一味追求美國一國的經(jīng)濟政策目標(biāo),要負(fù)起大國責(zé)任,負(fù)起世界主要貨幣發(fā)行國的責(zé)任,更多考慮和追求全球經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展。作為發(fā)展中大國,中國政府一貫保持負(fù)責(zé)任的態(tài)度。今后將繼續(xù)貫徹落實擴大內(nèi)需、促進消費的各項政策措施,大力完善社會保障、醫(yī)療、教育、住房等民生領(lǐng)域的體制機制,穩(wěn)步推進資源價格和匯率形成機制方面的市場化改革,下大力氣轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu),使中國經(jīng)濟的發(fā)展更多地依靠內(nèi)需,減少對出口的依賴,通過自己的努力為推動全球經(jīng)濟的均衡發(fā)展作出應(yīng)有貢獻。【完】

與【】相關(guān)熱點資訊:

【了解更多 “” 相關(guān)信息請訪問

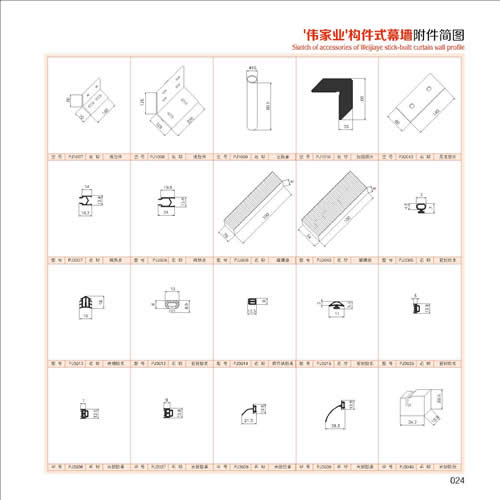

型材專區(qū) 】